自 1947 年丹尼斯・盖伯提出全息技术理论以来,这项通过光的干涉与衍射实现三维图像呈现的技术已在军事、医学等领域实现广泛应用。进入数字教育时代,全息技术与 5G、AI 等技术深度融合,催生了全息教室这一新型教学空间,正从根本上重构教育场景的物理与虚拟边界。

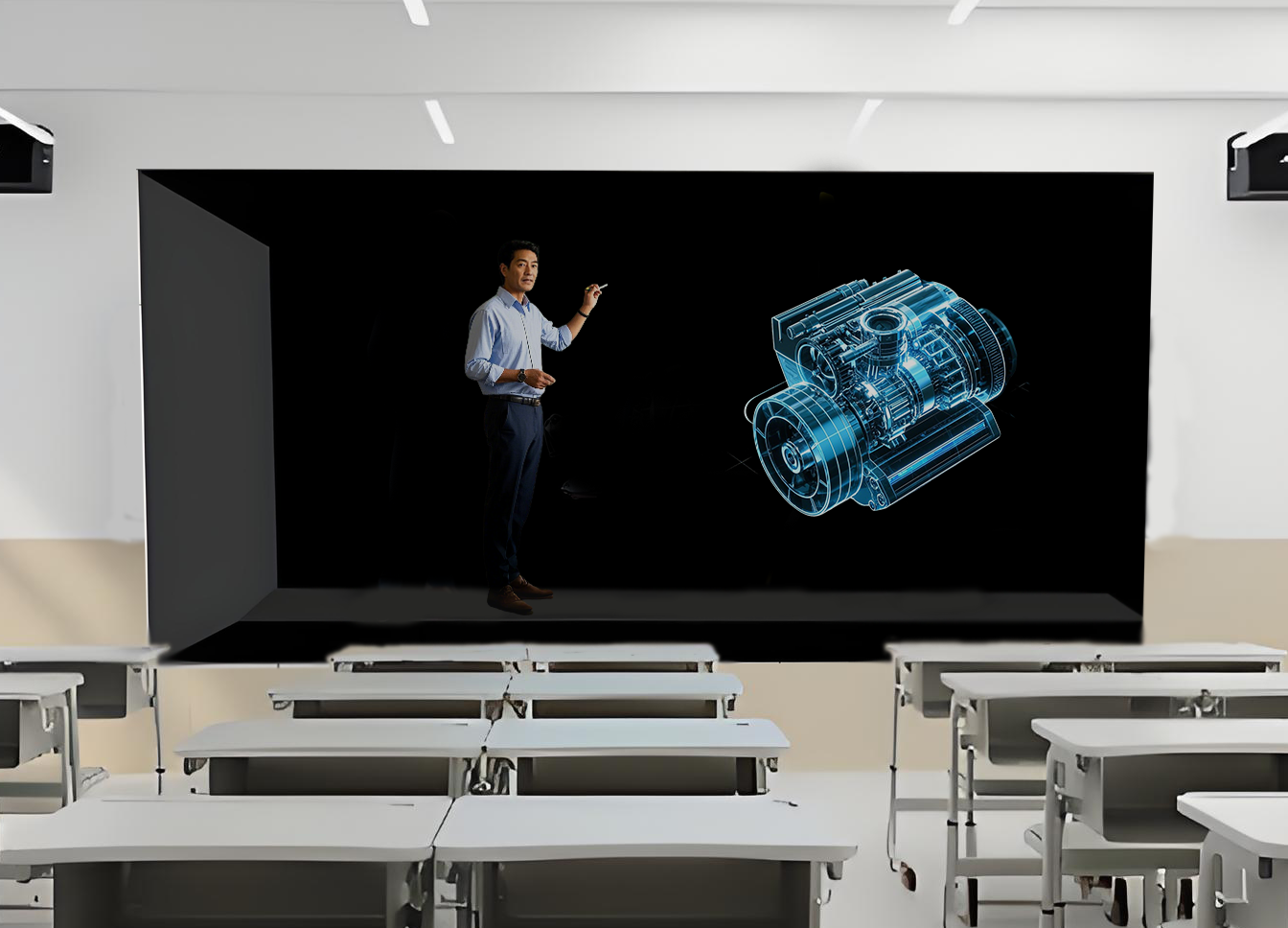

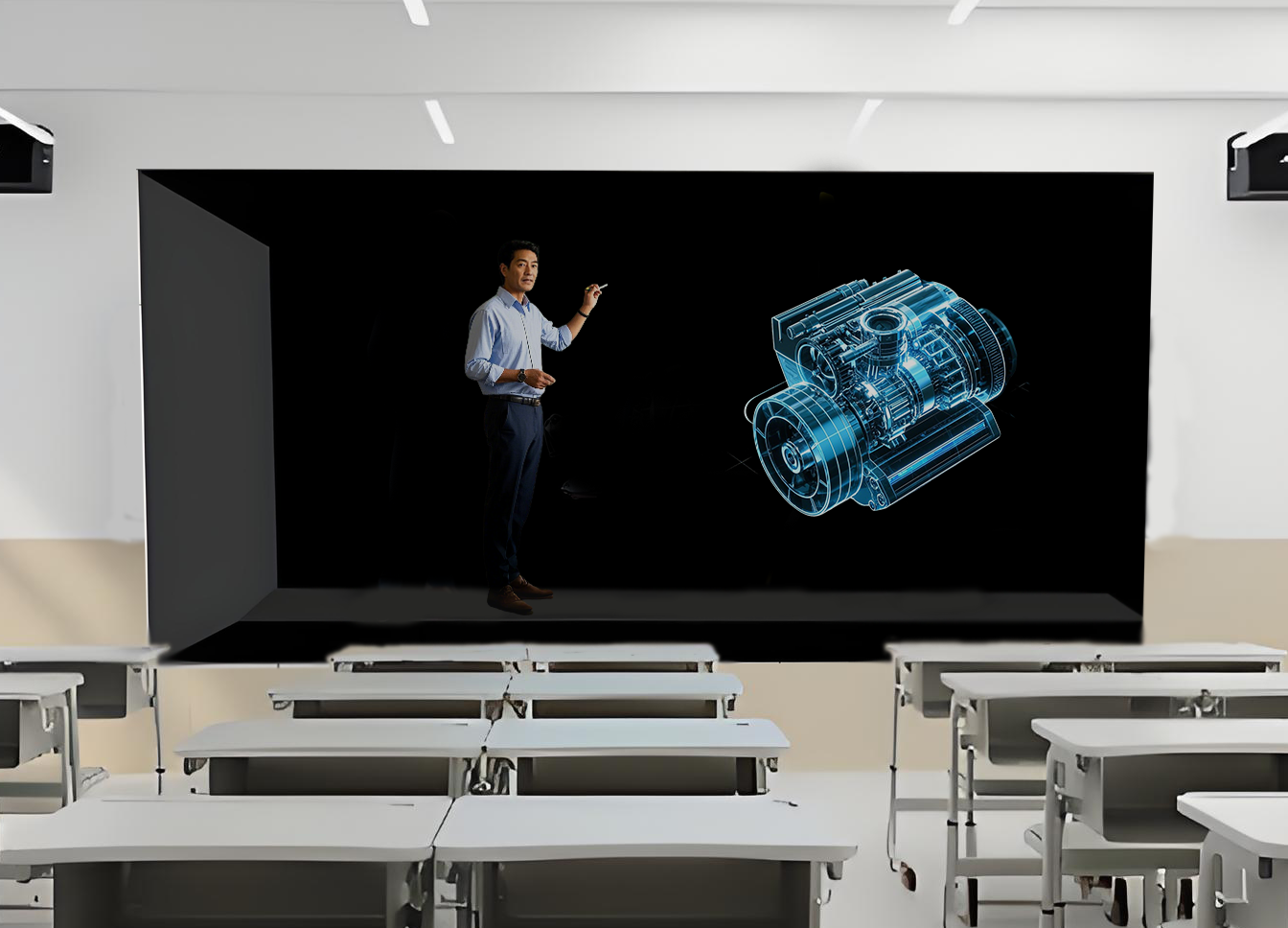

高校作为教育创新的前沿阵地,其全息教室建设不仅是技术落地的试验场,更是推动教学模式变革、促进教育公平的重要抓手。在此语境下的“全息教室”并非指狭义的全息成像,而是一种以裸眼3D光场重构显示、5G/6G+Wi-Fi 7双栈网络、实时光场采集与渲染、数字孪生、AI空间计算为核心技术群,将高保真三维内容与多模态交互实时投射到物理空间的“沉浸式教学场”。

一、全息教室的核心技术架构与系统组成

高校全息教室并非单一设备的堆砌,而是一套 "软硬件一体化" 的有机系统,其核心架构由三大技术支柱与五大功能模块构成,实现了从内容采集到互动呈现的全流程闭环。

(一)三大核心技术支柱

裸眼 3D 全息显示技术:作为全息教室的视觉核心,该技术基于光场重构原理,通过精密光学系统实现三维图像的真实还原。以东博视讯全息纳米膜为例,其厚度仅90μm,可见光透射率达93%,配合4K超高清摄像头和全息采集系统,可实现 1:1 真实比例的人像还原,观看者无需佩戴任何设备即可获得立体视觉体验。高性能 GPU 集群支撑的实时渲染引擎,能实现低于 10ms 的响应时延,确保教学过程流畅无卡顿。

5G 网络与低时延传输:全息教学对网络的高带宽、低延迟需求通过 5G 技术得到满足。低延时传输依赖于高效的编解码技术、智能的网络传输协议、轻量级的SFU架构以及动态适配能力。通过以上技术组合,可在不同网络条件下实现流畅的实时互动,满足教学场景的高要求。

人工智能算法引擎:AI 技术贯穿全息教学全流程,通过深度学习算法实现图像增强、动作轨迹跟踪与光线动态调整;自然语言处理技术支持多语种实时翻译,赋能国际化教学;个性化学习分析系统通过捕捉学生注意力集中度、互动频率等数据,为因材施教提供决策依据。

(二)五大功能子系统配合

全息图像采集系统:教师在全息采集教室,采用 4K 摄像头阵列和专业拾音系统,无需绿幕即可采集高质量影像,捕捉细节并过滤 35dB 噪音,为全息影像还原奠基。

全息图像增强处理系统:依靠自研算法和 AI 多维度优化影像,提升清晰度、立体感,10GB/s 速率实时优化,实现裸眼 3D 生动呈现。

全息三维引擎系统:对3D模型实时渲染,支持教师调取3D模型并进行交互操作,如位移、旋转、缩放、拆分等,将抽象知识转化为立体形态,降低理解难度。

全息图像融合系统:整合异地教师影像、3D 模型等资源,教师可调整内容,实现多类资源协同呈现,助力跨学科教学。

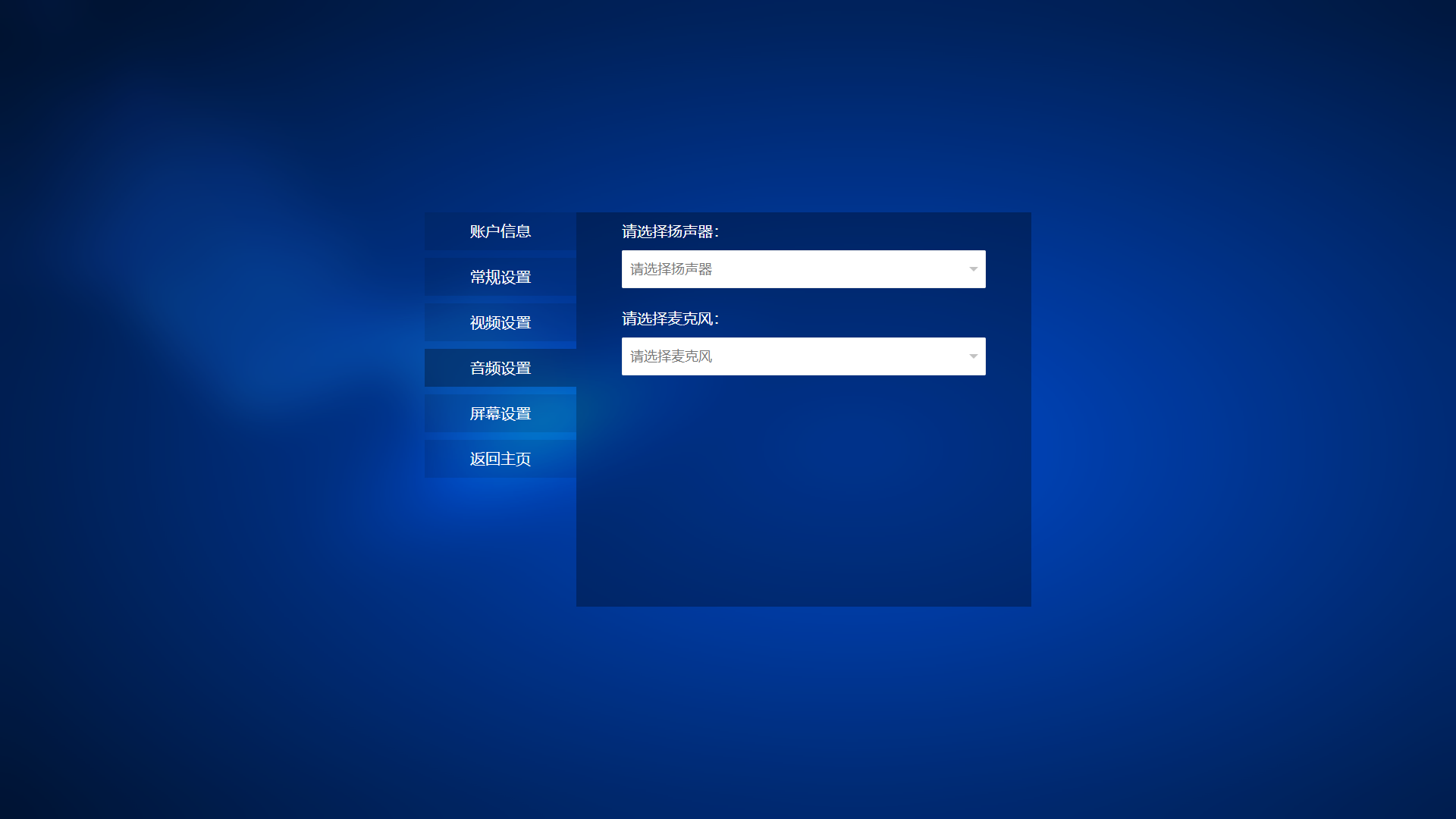

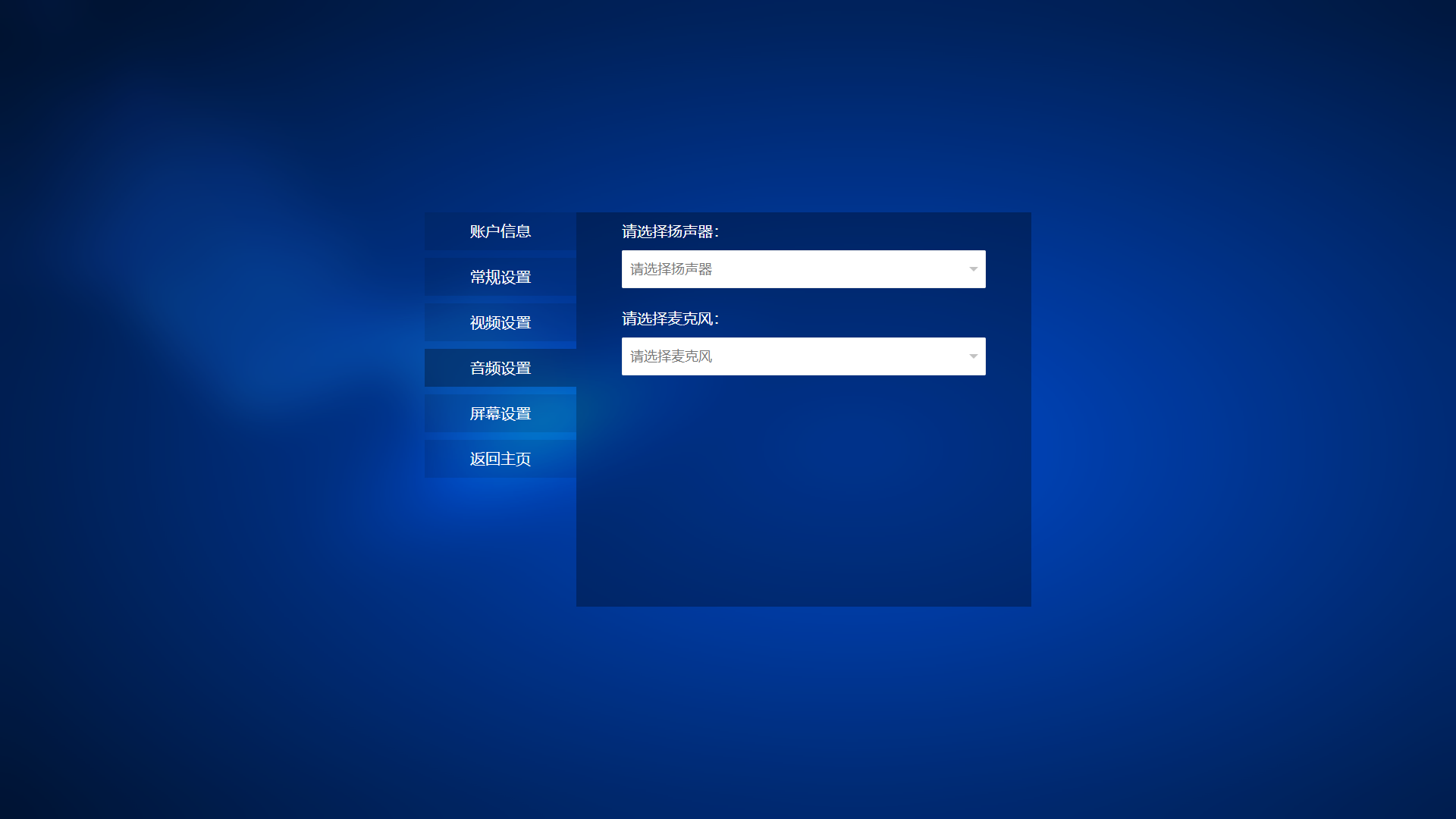

全息交互控制系统:便捷的移动端交互控制系统,教师通过移动端等管理设备与资源,支持实时互动。

二、高校建设全息教室的应用价值

从国内多所高校的实践案例来看,全息教室在教学质量提升、资源共享、品牌建设等方面产生了显著价值,其回报已远超单纯的技术投入。

(一)教学模式的深度革新

全息技术通过场景化、具象化呈现,破解了传统教学中抽象知识难以理解的痛点。在医学教育领域,全息成像可直观展示人体内部结构与器官细节,帮助学生快速掌握解剖学知识;在机械制造专业,通过全息设备的虚拟操作培训,可使学生技能掌握时间缩短50%,操作错误率降低70%。

(二)教育资源的高效流动

全息教室打破了地域限制,实现了优质教育资源的跨空间共享。高校可通过全息互动教室,实现了多校区的远程协同教学,整合多校区资源。这种资源流动不仅限于高校内部,更能推动优质资源向薄弱地区辐射,助力教育公平实现。

(三)院校品牌与科研的协同发展

全息教室已成为高校展示教育创新能力的重要名片。可推动科研成果向教学转化,也提升了学校在教育技术领域的影响力,同时可彰显高校在意识形态教育领域的技术探索能力。

(四)办学成本的结构性优化

尽管初期投入较高,但全息教室能显著降低长期运营成本。全息培训使设备损耗、材料消耗等培训成本大大减少,安全事故发生率降至零。对于多校区高校而言,全息远程教学替代部分线下通勤与场地占用,进一步压缩了办学成本,形成 "一次性投入、长期收益" 的成本结构。

三、未来发展趋势与展望

随着技术成熟与成本下降,高校全息教室将在未来 5-10 年内实现从试点应用到规模化部署的跨越,呈现三大发展趋势:

(一)技术普惠化发展

硬件方面,专用芯片的普及与规模化生产将使全息设备成本大幅下降;软件方面,AI 驱动的自动化内容生成工具将降低课件制作难度,使普通教师也能独立完成全息教学设计。预计到2030年,全息教室建设成本将降至当前的30%-40%,为地方高校与职业院校的普及应用创造条件。

(二)应用场景深度拓展

全息技术将从课堂教学向科研、实训、文化传承等多领域延伸:在科研领域,实现跨学科团队的全息协同实验;在实训领域,开发具备触觉反馈的高危行业培训系统;在文化领域,通过全息投影还原非遗技艺与传统艺术,构建沉浸式文化教育场景。

(三)产业生态全面完善

围绕全息教育将形成涵盖设备制造、内容开发、系统集成、运营服务的完整产业链。高校作为需求方与应用方,将深度参与标准制定过程,推动形成符合教育规律的技术规范与评价体系。国际间的全息教育合作也将逐步深化,实现全球优质教育资源的全息共享。

高校全息教室建设是教育数字化转型的必然选择,对于高校而言,全息教室建设不应盲目跟风,而需结合自身学科特色、办学定位与预算情况,采取 "试点先行、分步推进" 的策略。通过技术与教育的深度耦合,全息教室终将成为推动高等教育现代化的重要力量,为培养创新型人才提供有力支撑。